L’innovation québécoise la plus percutante ne se limite pas à l’intelligence artificielle montréalaise ; elle prend racine dans la capacité des régions à transformer leurs propres défis en solutions ingénieuses.

- Des entrepreneurs créent de la richesse à partir de déchets, réinventant l’économie circulaire à l’échelle locale.

- La technologie n’est pas un gadget, mais un outil puissant pour abolir les distances et renforcer les communautés isolées.

Recommandation : Pour saisir le dynamisme actuel du Québec, il faut observer comment l’ingéniosité territoriale transforme les contraintes locales (éloignement, climat, ressources) en un avantage compétitif unique et durable.

Quand on pense à l’innovation au Québec, l’esprit s’envole souvent vers les gratte-ciel de Montréal, ses laboratoires d’intelligence artificielle et son écosystème de start-ups bourdonnant. L’image est juste, mais elle est incomplète. Elle occulte une révolution plus silencieuse, plus diffuse, mais tout aussi puissante : celle qui se joue au cœur des territoires, des régions qui composent l’immense mosaïque québécoise. Loin de l’agitation métropolitaine, une nouvelle génération d’entrepreneurs, de créateurs et de visionnaires est en train de prouver que les contraintes ne sont pas des freins, mais des carburateurs à créativité.

Le discours habituel se concentre sur les pôles d’excellence et les levées de fonds spectaculaires. Mais si la véritable force d’innovation du Québec ne résidait pas seulement dans sa capacité à imiter les grands hubs mondiaux, mais plutôt dans son aptitude à inventer ses propres modèles ? Et si l’éloignement, la rigueur du climat ou la gestion des ressources n’étaient plus perçus comme des problèmes, mais comme le terreau fertile de solutions uniques et profondément humaines ? C’est cette perspective que nous allons explorer.

Cet article n’est pas une simple liste d’entreprises. C’est un voyage, un « road trip » à la rencontre de ceux qui bâtissent le Québec de demain, non pas en dépit de leur ancrage régional, mais grâce à lui. Des champs de la Gaspésie aux communautés du Grand Nord, en passant par les parcs industriels du Saguenay, nous allons découvrir comment l’ingéniosité territoriale est en train de devenir la plus belle signature de la province.

Pour vous guider dans cette exploration, nous avons structuré ce périple en plusieurs étapes clés. Chaque section met en lumière une facette de cette effervescence, des nouvelles manières de nourrir la population à la transformation de nos déchets en trésors, prouvant que l’avenir du Québec est un projet collectif et décentralisé.

Sommaire : L’innovation québécoise en région, un écosystème en pleine effervescence

- Nourrir le Québec autrement : ces start-ups qui réinventent l’agriculture et l’alimentation en région

- Rien ne se perd, tout se transforme : ces entrepreneurs québécois qui créent de la valeur avec nos déchets

- Comment la technologie abolit les distances : l’innovation numérique au service de la vitalité des régions

- Réinventer le voyage : ces innovations qui transforment l’expérience touristique au Québec

- L’entreprise au service des gens : ces entrepreneurs sociaux qui changent la vie de leur communauté

- Montréal, capitale de l’IA : comment une ville est devenue le cerveau mondial de l’intelligence artificielle

- Incubateur, accélérateur, coworking : le guide pour ne pas vous tromper de porte d’entrée

- Le Québec, Silicon Valley du Nord ? Un voyage au cœur des pôles technologiques qui dessinent le futur

Nourrir le Québec autrement : ces start-ups qui réinventent l’agriculture et l’alimentation en région

L’agriculture est le socle de l’identité québécoise, mais elle fait face à des défis immenses : dépendance à la main-d’œuvre étrangère, pression sur les ressources et nécessité de produire plus, avec moins. Face à ce constat, une nouvelle vague d’agro-entrepreneurs ne se contente pas d’optimiser les modèles existants ; elle les réinvente de A à Z. Leur approche repose sur un principe clé de résilience créative : utiliser les ressources locales, y compris les déchets, pour créer des systèmes alimentaires plus autonomes et durables.

L’un des exemples les plus parlants est celui de Mycoréal. Cette entreprise a mis au point un système automatisé pour la culture de pleurotes qui incarne parfaitement l’économie circulaire. Plutôt que de dépendre d’intrants coûteux, Mycoréal valorise les résidus de l’industrie agroalimentaire, des restaurants et même du bois pour nourrir sa production. Le cycle est doublement vertueux, car l’entreprise explore aussi comment réutiliser les résidus de sa propre culture, visant une circularité quasi parfaite. C’est l’illustration même de l’ingéniosité territoriale : transformer un problème (les déchets) en une solution nutritive et locale.

Cette approche est d’autant plus cruciale que, selon un rapport de RECYC-QUÉBEC, l’indice de circularité de l’économie du Québec est de 3,5 %. Ce chiffre, bien que modeste, révèle un potentiel de croissance phénoménal. Les start-ups comme Mycoréal ne sont pas de simples projets isolés ; elles sont les pionnières d’un mouvement qui pourrait redéfinir en profondeur notre rapport à l’alimentation et aux ressources, rendant la production locale accessible et écologiquement viable, même à grande échelle.

Ce principe de circularité est un pilier fondamental de la nouvelle économie québécoise, et il est essentiel de bien saisir les mécanismes de cette agriculture réinventée.

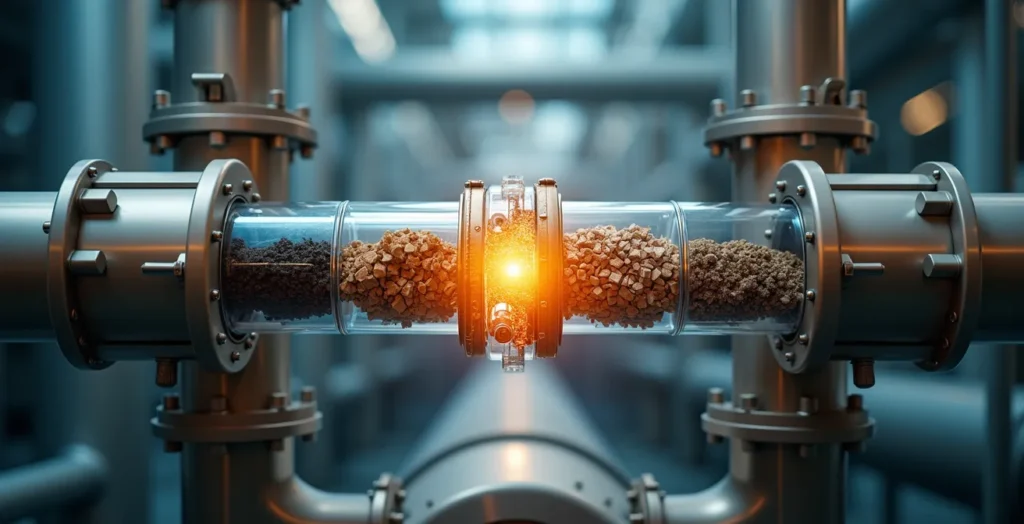

Rien ne se perd, tout se transforme : ces entrepreneurs québécois qui créent de la valeur avec nos déchets

L’adage bien connu prend une dimension spectaculaire au Québec, où l’économie circulaire n’est plus un concept abstrait mais un puissant moteur de développement économique. L’idée est simple : les déchets d’une industrie deviennent la matière première d’une autre. Cette « symbiose industrielle » crée des écosystèmes locaux ultra-performants où la collaboration remplace la compétition et où la valeur est extraite de ce qui était auparavant destiné à l’enfouissement. Cette vision est non seulement écologique, mais aussi extraordinairement rentable.

Pour comprendre la puissance de ce modèle, il suffit de regarder l’exemple de Recycla. Cofondée par deux femmes à Montréal, cette start-up s’attaque au fléau des déchets plastiques. Leur innovation ? Transformer ces plastiques en filament 100% recyclé pour les imprimantes 3D. Le projet va plus loin qu’une simple usine de recyclage : Recycla a mis en place un espace communautaire et organise des ateliers éducatifs pour sensibiliser au recyclage mécanique. C’est un modèle complet, qui allie technologie, éducation et impact social.

Ce type d’initiative n’est pas anecdotique. Une étude de Sia Partners sur l’écologie industrielle au Québec a chiffré l’impact potentiel de ces stratégies : elles pourraient générer un potentiel de 313 millions de dollars d’économies et éviter 1,35 million de tonnes de GES d’ici 2030. Ces chiffres prouvent que la transition écologique, loin d’être un coût, est une formidable opportunité de créer une économie plus riche, plus résiliente et moins dépendante des ressources vierges. Les entrepreneurs québécois l’ont bien compris et sont en train de bâtir les usines du futur, où rien ne se perd.

L’optimisation des ressources est la clé de voûte de cette révolution. Pour saisir pleinement son potentiel, il est utile de revoir comment la valeur est créée à partir de nos déchets.

Comment la technologie abolit les distances : l’innovation numérique au service de la vitalité des régions

L’immensité du territoire québécois est à la fois une richesse et un défi. L’isolement géographique a longtemps été un frein au développement et à l’accès aux services pour de nombreuses communautés. Aujourd’hui, la technologie n’est plus un simple outil de communication ; elle devient un véritable liant social et un instrument de justice territoriale. L’innovation numérique, lorsqu’elle est pensée avec un objectif humain, a le pouvoir d’abolir les distances et de garantir que chaque citoyen, où qu’il soit, ait accès aux mêmes opportunités.

Un exemple poignant de cette innovation contextuelle se trouve dans le domaine de la santé. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a développé des cliniques d’évaluation virtuelles. Initialement conçues pour le suivi local, ces technologies permettent désormais de réaliser à distance des mesures précises pour des aides à la locomotion et à la posture. Cette avancée a radicalement changé la vie des patients des communautés cries et inuites du Nord-du-Québec. Auparavant, ils devaient parcourir des milliers de kilomètres pour recevoir ces soins. Aujourd’hui, l’expertise vient à eux, réduisant les coûts, le stress et l’impact environnemental des déplacements. C’est la preuve que la technologie, bien appliquée, est un formidable vecteur d’équité.

Ce mouvement n’est pas laissé au hasard. Il est soutenu par une volonté politique de faire du numérique un outil de cohésion. Les efforts se concentrent sur la réduction de la fracture numérique pour que ces innovations profitent à tous.

Plan d’action pour connecter les territoires : les points à vérifier

- Infrastructures publiques : Vérifier la mise en place d’infrastructures technologiques pour les organismes publics en région afin de garantir un service de base solide.

- Accès au matériel : Inventorier les programmes de subventions existants pour l’achat de matériel informatique, notamment pour les populations défavorisées et les aînés.

- Formation et compétences : Confronter les initiatives de formation numérique aux besoins spécifiques des aînés en région pour assurer leur pertinence.

- Accessibilité des services : Évaluer si les services gouvernementaux essentiels sont réellement accessibles de manière équivalente sur tout le territoire.

- Lutte contre l’isolement : Identifier les points d’accès communautaires (bibliothèques, centres sociaux) et leur rôle pour briser l’isolement numérique.

La technologie devient ainsi le plus grand allié de la vitalité régionale. Pour bien mesurer son impact, il est crucial de se souvenir de la manière dont elle abolit concrètement les distances.

Réinventer le voyage : ces innovations qui transforment l’expérience touristique au Québec

Le tourisme au Québec ne se résume plus à la visite des grandes villes ou aux paysages de cartes postales. Une nouvelle tendance, plus profonde et plus significative, est en train d’émerger : le tourisme régénératif. L’idée n’est plus de simplement visiter un lieu sans laisser de traces, mais de contribuer activement à sa vitalité, à sa culture et à son environnement. Cette approche transforme le voyageur en acteur et l’expérience touristique en un véritable échange. Les innovations dans ce secteur ne sont pas forcément technologiques, mais souvent expérientielles, misant sur l’authenticité et la connexion.

Cette vision se traduit par une multitude d’initiatives qui mettent en valeur le patrimoine immatériel et naturel des régions. On voit fleurir des offres de séjours immersifs chez des artisans, des parcours guidés par des conteurs locaux qui font revivre l’histoire d’un village, ou encore des projets d’écotourisme où les visiteurs participent à la restauration d’écosystèmes. L’objectif est de créer un lien émotionnel fort entre le voyageur et le territoire, un lien qui va bien au-delà d’une simple photo Instagram.

Ce tourisme du sens répond à une demande croissante pour des expériences authentiques et responsables. Il permet également de répartir les retombées économiques plus équitablement sur le territoire, en créant des opportunités dans des communautés qui étaient jusqu’alors à l’écart des grands flux touristiques. En se concentrant sur ce qui rend chaque région unique – sa nature, ses savoir-faire, ses histoires – le Québec est en train de se positionner comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de profondeur et de connexion réelle.

Cette approche change radicalement la perception du voyage. Il est fascinant de voir comment ces innovations transforment une simple visite en une expérience mémorable.

L’entreprise au service des gens : ces entrepreneurs sociaux qui changent la vie de leur communauté

L’innovation la plus marquante n’est pas toujours celle qui génère le plus de profits, mais celle qui crée le plus de sens. Au Québec, l’entrepreneuriat social est en plein essor, porté par des leaders qui croient fermement que la performance économique et l’impact social peuvent et doivent aller de pair. Ces entreprises à mission redéfinissent le succès en plaçant le bien-être des gens et de la planète au cœur de leur modèle d’affaires. Elles apportent des réponses concrètes à des problèmes sociaux complexes, là où les modèles traditionnels montrent leurs limites.

Insertech Angus est un exemple emblématique de cette philosophie. Cette entreprise d’économie sociale basée à Montréal, mais dont l’impact rayonne dans toutes les régions grâce au numérique, poursuit une double mission. D’une part, elle prolonge la durée de vie du matériel informatique en reconditionnant des appareils pour les revendre à prix abordable. D’autre part, et c’est là son cœur battant, elle offre des programmes de formation et d’insertion professionnelle à des jeunes adultes et à des nouveaux arrivants. En un an, l’organisme a non seulement augmenté de 54 % la quantité d’appareils récupérés, mais il a surtout offert un tremplin vers l’emploi à des dizaines de personnes.

Ces initiatives bénéficient d’un écosystème de soutien de plus en plus structuré. Des organismes comme le Fonds Écoleader, fruit d’une collaboration entre Fondaction et RECYC-QUÉBEC, ont financé des centaines de projets d’économie circulaire et sociale, prouvant qu’il existe un capital patient et engagé pour soutenir cette nouvelle économie. En combinant ingéniosité, circularité et solidarité, ces entrepreneurs ne font pas que créer des entreprises ; ils tissent des liens, renforcent les communautés et bâtissent une société plus juste et plus inclusive.

L’impact de ces projets est profond et durable. Il est inspirant de constater comment .

Montréal, capitale de l’IA : comment une ville est devenue le cerveau mondial de l’intelligence artificielle

Il est impossible de parler d’innovation au Québec sans évoquer Montréal. Grâce à une concentration unique de chercheurs de renommée mondiale comme Yoshua Bengio, d’universités de pointe et d’investissements stratégiques, la métropole s’est imposée en quelques années comme l’un des principaux hubs mondiaux de l’intelligence artificielle. Cet écosystème dynamique attire les talents, les géants de la tech et les start-ups les plus prometteuses, créant un bouillonnement intellectuel et économique sans précédent.

L’expertise montréalaise rayonne dans des domaines variés, de l’apprentissage profond (deep learning) à l’éthique de l’IA, en passant par ses applications en santé, en finance et en création artistique. Cependant, voir Montréal comme le seul et unique moteur de l’innovation québécoise serait une erreur. La métropole joue plutôt le rôle d’un cerveau central, dont les connexions et les ramifications s’étendent bien au-delà de ses propres limites. Comme le souligne la publication INNOVATION™ Québec :

Le Québec est mondialement reconnu dans des domaines tels que l’IA et la biotechnologie. Ses nombreuses régions sont également le siège de recherches et d’innovations de classe mondiale.

– Innovations of the World, INNOVATION™ Québec

Cette citation est cruciale : elle rappelle que la force du Québec ne réside pas dans sa seule capitale, mais dans le dialogue constant entre la recherche fondamentale menée à Montréal et les applications pratiques développées en région. L’IA n’est pas une fin en soi ; c’est un outil que les innovateurs de tout le territoire s’approprient pour résoudre des problèmes concrets, que ce soit pour optimiser la production agricole, gérer les ressources forestières ou améliorer les services de santé à distance. Montréal est le cerveau, mais le corps et le cœur de l’innovation québécoise irriguent l’ensemble de la province.

Comprendre le rôle de la métropole est essentiel pour apprécier la dynamique globale. Il est utile de garder à l’esprit .

Incubateur, accélérateur, coworking : le guide pour ne pas vous tromper de porte d’entrée

L’effervescence entrepreneuriale qui anime le Québec est soutenue par un réseau dense et diversifié de structures d’accompagnement. Pour un jeune diplômé ou un porteur de projet, il peut être difficile de s’y retrouver : faut-il rejoindre un incubateur, postuler à un accélérateur ou simplement louer un bureau dans un espace de coworking ? Chaque structure répond à des besoins spécifiques et intervient à des moments différents de la vie d’une entreprise. Faire le bon choix est une étape déterminante pour maximiser ses chances de succès.

La bonne nouvelle, c’est que cet écosystème n’est pas l’apanage de Montréal. Selon le mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN), il existe un réseau de plus de 170 organisations de soutien réparties dans 17 régions de la province. Cette décentralisation est une force immense : elle permet aux entrepreneurs de développer leur projet au sein de leur propre communauté, en bénéficiant d’un accompagnement adapté aux réalités de leur marché local. Pour y voir plus clair, voici un tableau qui résume les principales différences entre ces structures.

| Comparaison des structures d’accompagnement entrepreneurial au Québec | |||

| Type | Phase d’entreprise | Durée | Services principaux |

|---|---|---|---|

| Incubateur | Idéation à prototype | 6-24 mois | Mentorat, validation, premiers clients |

| Accélérateur | Croissance | 3-6 mois | Financement, scaling, réseaux investisseurs |

| Coworking | Toutes phases | Flexible | Espaces, communauté, événements |

Le choix dépendra donc entièrement de votre maturité. Un incubateur est idéal pour transformer une idée brute en un projet viable. Un accélérateur s’adresse aux entreprises déjà lancées qui cherchent à passer à la vitesse supérieure. Enfin, le coworking offre la flexibilité et le réseau nécessaires à toutes les étapes. L’important est de savoir que, où que vous soyez au Québec, une porte d’entrée existe pour vous aider à bâtir le futur.

Savoir où frapper à la bonne porte est la première étape. Pour cela, il est crucial de bien comprendre .

À retenir

- La véritable innovation québécoise naît souvent de la nécessité, transformant les contraintes régionales (distance, climat) en solutions créatives.

- Le modèle québécois n’est pas centralisé : il repose sur un « maillage collaboratif » de pôles spécialisés qui communiquent et se renforcent mutuellement.

- L’impact de ces innovations est holistique : il est autant social et environnemental qu’économique, visant à créer une prospérité durable et partagée.

Le Québec, Silicon Valley du Nord ? Un voyage au cœur des pôles technologiques qui dessinent le futur

La comparaison est tentante, mais elle est réductrice. Le Québec n’est pas en train de devenir une pâle copie de la Silicon Valley. Il est en train de bâtir quelque chose de différent, de plus résilient et peut-être de plus humain : un modèle d’innovation décentralisé et collaboratif. La force du Québec ne réside pas dans un seul pôle géographique hyper-dominant, mais dans un maillage collaboratif de compétences réparties sur tout le territoire. C’est ce que le Conseil de l’innovation du Québec appelle un modèle en « archipel d’innovation ».

Ce modèle est unique. Il s’appuie sur des pôles d’excellence régionaux, chacun leader dans son domaine : les technologies de la santé à Sherbrooke, l’industrie de l’aluminium et l’écologie industrielle au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’optique-photonique à Québec, les technologies marines à Rimouski… Plutôt que de se concurrencer, ces pôles collaborent, échangent leurs expertises et créent des synergies inattendues. Cette approche en réseau offre une alternative plus équilibrée au modèle centralisé californien, favorisant une répartition plus juste de la richesse et de la vitalité sur le territoire.

Cette vision est portée par une ambition forte, celle de faire du Québec une société qui innove non pas pour la technologie elle-même, mais pour répondre aux grands défis de notre temps. Comme le résume parfaitement le Conseil de l’innovation du Québec :

Notre ambition est de faire du Québec l’une des sociétés les plus innovantes au monde face aux grands défis sociétaux.

– Conseil de l’innovation du Québec, Site officiel du Conseil

C’est peut-être là que se trouve la véritable identité de l’innovation québécoise : une quête de solutions pragmatiques, humaines et collaboratives, profondément ancrées dans la réalité de ses territoires. Un modèle qui ne cherche pas à être la Silicon Valley du Nord, mais simplement et fièrement, le Québec du futur.

Pour bien ancrer cette vision, il est essentiel de ne jamais oublier les principes fondamentaux qui animent ces pionniers régionaux.

L’exploration de ces initiatives n’est qu’un début. Le plus stimulant est de réaliser que ces projets ne sont pas des exceptions, mais les signes avant-coureurs d’un mouvement de fond. L’étape suivante, pour tout créatif, entrepreneur ou jeune diplômé, est de s’inspirer de cette ingéniosité pour imaginer et lancer les solutions de demain.