Contrairement à l’idée reçue, la protection des écosystèmes québécois ne se limite pas à « ne pas laisser de traces ».

- La survie d’un écosystème repose sur une mécanique invisible et fragile (micro-organismes, communication sonore) que le visiteur peut briser sans le savoir.

- Connaître les règles (distances, statuts des parcs) n’est pas une contrainte, mais un outil pour devenir un « visiteur-gardien » actif.

Recommandation : Adopter une posture de scientifique citoyen pour transformer chaque observation en une donnée utile à la conservation.

La beauté sauvage du Québec semble éternelle. Face à l’immensité de la toundra ou à la puissance du Saint-Laurent, on peut se sentir humble, minuscule, et penser que notre présence est insignifiante. Cette impression de robustesse est pourtant un leurre. Ces paysages grandioses sont des chefs-d’œuvre d’ingénierie écologique, des équilibres précaires bâtis sur des millénaires d’interactions complexes, et ils sont aujourd’hui sous une pression immense.

Bien sûr, les conseils de base comme « rapportez vos déchets » ou « restez dans les sentiers » sont essentiels. Mais ils ne sont que la surface du problème. Ils traitent les symptômes, sans expliquer la maladie. Pour l’amoureux de la nature, le photographe qui traque la lumière parfaite ou le randonneur qui cherche le silence, comprendre les mécanismes invisibles qui régissent ces milieux est la seule façon de passer du statut de simple visiteur à celui de gardien. La véritable protection ne naît pas de la contrainte, mais de la connaissance.

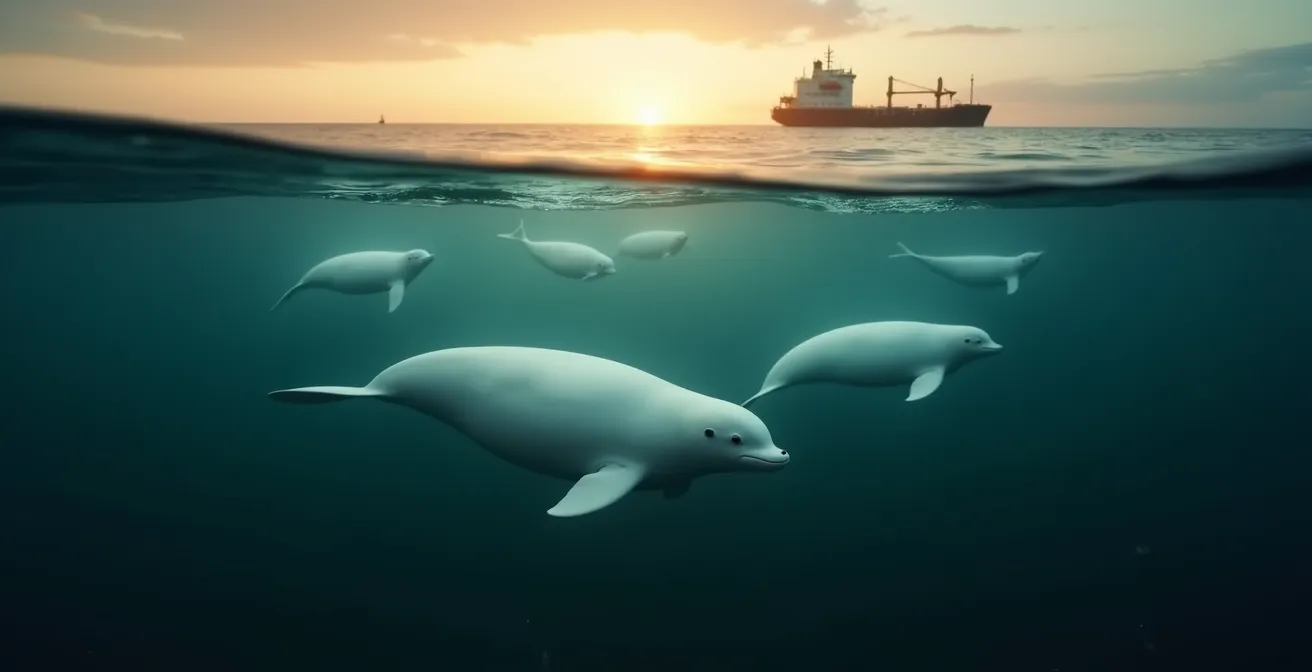

Cet article n’est pas une liste de règles de plus. C’est une immersion dans les coulisses du vivant. Nous allons décoder la science qui rend une dune plus sensible qu’une forêt, plonger dans l’univers sonore des bélugas, et comprendre pourquoi chaque observation que vous faites peut devenir un maillon crucial de la chaîne de protection. L’objectif : vous donner les clés pour que chacune de vos explorations soit non seulement respectueuse, mais activement bénéfique pour la nature québécoise que vous chérissez.

Cet article vous guidera à travers les rouages de ces écosystèmes pour vous aider à devenir un acteur de leur préservation. Explorez avec nous les différentes facettes de cette richesse naturelle et les moyens de la protéger.

Sommaire : Comprendre et préserver la richesse naturelle du Québec

- Pourquoi marcher sur une dune est plus grave que marcher en forêt : la science des écosystèmes fragiles

- Le guide de l’observateur responsable : comment admirer la faune sauvage sans la déranger (ni se mettre en danger)

- Le Saint-Laurent, un géant fragile : plongée dans un écosystème unique au monde et menacé

- Ne les appelez plus des marécages : plaidoyer pour les milieux humides, les reins du Québec

- Devenez un scientifique citoyen : comment votre voyage peut aider à protéger la biodiversité québécoise

- Parc, réserve, ZEC : le guide pour comprendre les statuts de protection et les règles du jeu

- Le cas du caribou de la Gaspésie : comment un quota de visiteurs est une question de survie pour une espèce

- Ce trésor est fragile : comprendre les coulisses de la protection des sites pour devenir un visiteur-gardien

Pourquoi marcher sur une dune est plus grave que marcher en forêt : la science des écosystèmes fragiles

À première vue, un pas dans le sable d’une dune côtière semble anodin, bien moins impactant qu’un pas en forêt. C’est une erreur de perception qui ignore la science des sols. Un sol forestier est une structure complexe et résiliente, un enchevêtrement de racines, d’humus et de réseaux mycéliens qui forment un tapis vivant et cohésif. Il peut encaisser des milliers de pas avant de montrer des signes d’érosion. Une dune, au contraire, est une structure d’une extrême fragilité, une construction précaire où chaque grain de sable est maintenu en place par le délicat système racinaire de quelques plantes pionnières, comme l’ammophile à ligule courte.

Marcher sur une dune, c’est briser cette fine armure végétale. Chaque pas détruit les racines qui ancrent le sable, créant une brèche pour le vent. Le sable ainsi libéré est emporté, amorçant un processus d’érosion qui peut détruire des décennies de stabilisation naturelle en quelques saisons. C’est un exemple parfait d’un écosystème au seuil de résilience très bas. Il ne plie pas, il se brise. La forêt possède une capacité d’absorption des chocs bien supérieure, alors que la dune est en équilibre constant sur un fil.

Cette différence fondamentale entre la structure d’un sol forestier et celle d’un sol dunaire illustre la mécanique cachée des écosystèmes fragiles.

Comme le montre ce visuel, la richesse organique et la structure interconnectée du sol forestier contrastent violemment avec la simplicité et la vulnérabilité du sol dunaire. Comprendre cette différence, c’est réaliser que le respect des sentiers balisés en milieu dunaire n’est pas une simple suggestion, mais un acte de préservation fondamental. C’est la première étape pour passer de visiteur à gardien : voir au-delà du paysage et comprendre l’ingénierie écologique qui le sous-tend.

Le guide de l’observateur responsable : comment admirer la faune sauvage sans la déranger (ni se mettre en danger)

Admirer la faune sauvage sans la déranger repose sur trois principes fondamentaux : maintenir une distance sacrée, maîtriser son empreinte comportementale et rester le plus silencieux possible. La clé n’est pas seulement d’être discret, mais de comprendre que notre simple présence peut être perçue comme une menace prédatrice, déclenchant un stress qui a des conséquences énergétiques désastreuses pour l’animal, surtout en période de reproduction ou d’alimentation.

Se mettre en danger est souvent la conséquence directe d’un non-respect de ces distances. Un animal qui se sent acculé peut devenir imprévisible et agressif, non par méchanceté, mais par pur instinct de survie. C’est particulièrement vrai pour les grands mammifères comme l’orignal ou l’ours noir. Apprendre à lire les signes de stress d’un animal (oreilles couchées, regard fixe, grognements) est aussi important que de savoir où le trouver.

Pour les mammifères marins du Saint-Laurent, ces règles sont codifiées et vitales. Le bruit des moteurs et la proximité des bateaux peuvent masquer les sons essentiels à leur communication, leur chasse et leur orientation. C’est pourquoi des distances minimales ont été établies, non comme des contraintes, mais comme des boucliers de protection acoustique.

- Maintenir une distance minimale de 200 mètres avec la plupart des baleines.

- Respecter 400 mètres de distance avec les espèces en voie de disparition comme les bélugas ou les rorquals bleus, dont l’équilibre est encore plus précaire.

- Ne jamais poursuivre, encercler ou couper la route des animaux marins.

- Réduire drastiquement la vitesse de navigation dans les zones d’observation pour limiter le bruit sous-marin.

- Éviter tout bruit excessif à bord (cris, musique forte) qui s’ajoute à la pollution sonore ambiante.

Respecter ces règles, c’est offrir à la faune le plus beau des cadeaux : la tranquillité. C’est reconnaître que nous sommes des invités dans leur royaume, et non les propriétaires du spectacle.

Le Saint-Laurent, un géant fragile : plongée dans un écosystème unique au monde et menacé

Le fleuve Saint-Laurent est bien plus qu’une voie navigable ; c’est l’un des plus grands et productifs estuaires de la planète. Ici, les eaux douces des Grands Lacs rencontrent l’eau salée et glaciale de l’Atlantique, créant des conditions uniques qui soutiennent une biodiversité d’une richesse inouïe. Ce mélange est le moteur d’une immense pompe biologique qui fait remonter des nutriments des profondeurs, nourrissant le krill qui, à son tour, alimente une douzaine d’espèces de baleines, dont le majestueux rorqual bleu, le plus grand animal de l’histoire de la Terre.

Mais ce géant est malade. Sa situation au cœur d’un corridor industriel et maritime dense l’expose à de multiples menaces : la pollution chimique, le risque de déversements et, de plus en plus, une menace invisible et insidieuse : la pollution sonore. Pour des animaux comme le béluga, une espèce résidente et en voie de disparition, le son est aussi vital que l’air. Ils l’utilisent pour naviguer, trouver de la nourriture, communiquer et élever leurs jeunes. Le bruit incessant du trafic maritime crée un brouillard acoustique permanent qui les handicape gravement.

Cette cacophonie sous-marine est une agression constante, forçant les bélugas à « crier » pour se faire entendre, ce qui leur coûte une énergie précieuse et réduit la portée de leurs communications.

Pour contrer ces menaces et protéger l’habitat essentiel de ces géants, des mesures concrètes sont mises en place, comme le démontre l’action menée au sein d’une aire protégée emblématique.

Étude de cas : La mission du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Créé en 1998, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est une initiative conjointe des gouvernements du Québec et du Canada pour protéger une portion de 1245 km² de l’estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Sa mission principale est de protéger l’habitat essentiel du béluga, dont la population est en situation précaire. Le parc réglemente les activités d’observation des baleines, mène des recherches scientifiques et sensibilise le public. Face à l’intensification des menaces, un projet d’agrandissement est à l’étude pour mieux sanctuariser les zones critiques pour l’alimentation et la reproduction des baleines, une reconnaissance que la protection actuelle doit s’adapter à une réalité changeante.

Ne les appelez plus des marécages : plaidoyer pour les milieux humides, les reins du Québec

Tourbières, marais, marécages… Longtemps considérés comme des terres inutiles et insalubres, les milieux humides sont en réalité des écosystèmes d’une importance capitale. Ils sont les reins et les poumons du territoire québécois. Comme des reins, ils filtrent et purifient l’eau, piégeant les sédiments et les polluants. Comme des poumons, leurs tourbières capturent et stockent d’immenses quantités de carbone, bien plus efficacement qu’une forêt de même superficie. Ils agissent également comme des éponges naturelles, absorbant les surplus d’eau lors des crues pour les restituer lentement en période de sécheresse, un rôle de régulation hydrique de plus en plus crucial face aux changements climatiques.

Pourtant, malgré leur rôle essentiel, ces milieux sont parmi les plus menacés. Le drainage pour l’agriculture, l’urbanisation et le développement industriel les grignotent à un rythme alarmant. La perception négative a la vie dure, et leur destruction est souvent vue comme un gain de « terrain » plutôt qu’une perte irréparable. Les chiffres sont éloquents et témoignent de l’urgence de la situation. Selon une analyse, plus de 10 millions de mètres carrés d’interventions en milieux humides et hydriques ont été autorisés par le gouvernement en moins de deux ans, entre 2023 et 2024.

Cette tendance n’est pas nouvelle. Une autre compilation de données du ministère de l’Environnement met en lumière une perte encore plus massive.

Depuis l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques en 2017 et jusqu’au 30 juin 2022, ce sont 14 909 159 m² de milieux humides qui ont été détruits à travers toutes les régions du Québec.

– Ministère de l’Environnement du Québec, rapporté par Nature-Action Québec

Face à cette érosion continue, des efforts de compensation sont exigés, visant à recréer des fonctions écologiques similaires. Cependant, la complexité d’un milieu humide mature est telle qu’une « recréation » ne remplace jamais parfaitement l’original. La meilleure solution reste et restera toujours la protection de ce qui existe déjà. Changer notre regard sur ces « marécages » est un impératif écologique.

Devenez un scientifique citoyen : comment votre voyage peut aider à protéger la biodiversité québécoise

Et si chaque photo d’une fleur rare, chaque observation d’un oiseau ou chaque signalement d’une tortue n’était pas seulement un souvenir, mais une donnée scientifique précieuse ? C’est la promesse de la science citoyenne. Ce mouvement transforme les amoureux de la nature en collaborateurs actifs de la recherche et de la conservation. Armé d’un simple téléphone intelligent, chaque visiteur peut contribuer à dresser un portrait plus précis et à jour de la biodiversité québécoise, aidant les scientifiques à suivre les populations, à détecter l’arrivée d’espèces envahissantes ou à identifier des zones de protection prioritaires.

Votre curiosité et votre sens de l’observation ont une valeur inestimable. En documentant ce que vous voyez, vous fournissez des yeux et des oreilles sur un territoire immense, bien au-delà de ce que les équipes de chercheurs pourraient couvrir seules. Cette approche collaborative a déjà prouvé son efficacité pour orienter les stratégies de conservation et améliorer notre compréhension des écosystèmes.

Étude de cas : L’impact du Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ)

Le Centre de la science de la biodiversité du Québec est un excellent exemple de cette synergie. Il connecte plus de 113 chercheurs de différentes institutions avec des milliers d’étudiants et de citoyens. En centralisant et en analysant les données issues de plateformes de science participative comme iNaturalist, le CSBQ peut modéliser la distribution des espèces, évaluer l’impact des changements climatiques et fournir des recommandations fondées sur des preuves aux décideurs politiques pour la création de nouvelles aires protégées. Votre simple photo d’une salamandre devient ainsi une pièce d’un immense puzzle qui aide à protéger son habitat.

Participer est plus simple qu’il n’y paraît. Plusieurs plateformes sont conçues pour être intuitives et accessibles à tous, que vous soyez un expert naturaliste ou un simple curieux. Voici comment vous pouvez transformer votre prochaine sortie en mission scientifique.

Votre plan d’action pour devenir un scientifique citoyen

- Identifier et signaler : Utilisez l’application iNaturalist. Prenez en photo les plantes, insectes, champignons ou animaux que vous croisez. La communauté et l’intelligence artificielle vous aideront à les identifier, et vos observations validées seront versées au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ).

- Surveiller les eaux douces : Si vous êtes pêcheur, utilisez l’application iPêche pour consigner vos prises. Ces données sont cruciales pour le suivi des populations de poissons d’eau douce.

- Garder un œil sur les plus discrets : Contribuez à l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec en signalant les grenouilles, serpents et tortues. Ces espèces sont d’excellents indicateurs de la santé des milieux humides.

- Alerter pour les plus vulnérables : Si vous avez la chance d’observer une espèce menacée ou vulnérable (comme le caribou ou le pluvier siffleur), signalez-la directement au CDPNQ.

- Combattre l’illégalité : Si vous êtes témoin d’actes de braconnage ou d’activités qui détruisent un habitat, ne prenez pas de risques, mais rapportez l’information à SOS Braconnage au 1-800-463-2191. Votre appel est confidentiel.

Parc, réserve, ZEC : le guide pour comprendre les statuts de protection et les règles du jeu

Le Québec offre un accès privilégié à des territoires sauvages immenses, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne en matière de protection. Comprendre la différence entre un parc national, une réserve faunique et une zone d’exploitation contrôlée (ZEC) est fondamental pour ajuster son comportement, car leur mission et leurs règles diffèrent radicalement. Ne pas connaître ces distinctions, c’est risquer de commettre des impairs ou de mal interpréter le niveau de fragilité d’un lieu.

Voici une boussole pour vous y retrouver :

- Parcs Nationaux (gérés par la Sépaq) : Ici, la conservation est la priorité absolue. La mission est de protéger des territoires représentatifs des régions naturelles du Québec et de les rendre accessibles à des fins d’éducation et de découverte. Les activités humaines y sont très encadrées. La chasse, l’exploitation forestière et minière y sont interdites. Les sentiers sont balisés, et il est impératif de ne pas en sortir. C’est le plus haut niveau de protection, où l’écosystème est roi.

- Réserves Fauniques (gérées par la Sépaq) : La mission est double : conserver la faune et son habitat, tout en permettant une mise en valeur par des activités de prélèvement, principalement la chasse et la pêche. Ces activités sont rigoureusement gérées par des quotas pour assurer la pérennité des espèces. La conservation y est un outil au service d’une exploitation durable de la ressource faunique, et non une fin en soi comme dans les parcs.

- ZEC (Zones d’Exploitation Contrôlée) : Ces territoires publics sont délégués à des organismes à but non lucratif gérés par les usagers locaux. Leur vocation première est de démocratiser l’accès à la nature pour la chasse, la pêche et le plein air. Bien que la conservation soit une préoccupation, le cadre réglementaire est généralement plus souple que dans les réserves fauniques. Les ZEC sont le fruit d’une volonté de gestion locale et participative des ressources.

En résumé, si un parc national est un sanctuaire, une réserve faunique est un garde-manger géré durablement, et une ZEC est un terrain de jeu communautaire. Adapter son comportement à ces trois logiques est une marque de respect et de connaissance du territoire.

Le cas du caribou de la Gaspésie : comment un quota de visiteurs est une question de survie pour une espèce

Il n’y a pas de symbole plus poignant de la fragilité des écosystèmes québécois que le caribou montagnard de la Gaspésie. Cette population, unique au monde et isolée génétiquement depuis des milliers d’années, est au bord de l’extinction. Le dernier inventaire est un véritable électrochoc : il ne resterait qu’environ 30 individus à l’état sauvage. Chaque animal compte. Dans ce contexte, la gestion des visiteurs dans le parc national de la Gaspésie, notamment sur les hauts sommets qu’ils fréquentent, n’est plus une question de confort, mais de survie pure et simple.

Le dérangement causé par les randonneurs, même bien intentionnés, a des impacts directs. Un caribou qui fuit à l’approche d’un humain dépense une énergie précieuse, qu’il ne pourra pas utiliser pour se nourrir ou échapper à un prédateur. En hiver, ce stress peut être fatal. C’est pourquoi des quotas de visiteurs et la fermeture de certains sentiers sont mis en place. Ce ne sont pas des mesures punitives, mais des actes de triage d’urgence pour donner un répit à une population exsangue.

Cependant, limiter l’accès des humains n’est qu’une petite partie d’une équation extraordinairement complexe. La survie du caribou de la Gaspésie dépend d’une intervention massive sur son habitat, comme le souligne un expert du domaine.

Le caribou de la Gaspésie, sans aire protégée supplémentaire, sans moratoire sur la coupe forestière dans certains secteurs en périphérie du parc, sans restauration de l’habitat, avec une fermeture drastique de plusieurs chemins et d’autres infrastructures linéaires, on ne sera pas capable d’y arriver.

– Martin-Hugues Saint-Laurent, Professeur en écologie animale, UQAR

Cette déclaration met en lumière une dure réalité : le sauvetage d’une espèce emblématique ne repose pas sur une seule action, mais sur une stratégie intégrée qui englobe la gestion forestière, la restauration des écosystèmes et la limitation des prédateurs, en plus du contrôle de l’accès humain. Le cas du caribou est une leçon d’humilité qui nous montre que notre impact se mesure autant par notre présence que par les altérations que notre industrie fait subir au paysage loin des sentiers.

À retenir

- Un écosystème fragile n’est pas « faible », mais un système complexe dont l’équilibre dépend de liens invisibles (sol, son).

- Les statuts de protection (Parc, ZEC, Réserve) ne sont pas interchangeables et dictent des règles de conduite différentes.

- Le visiteur a le pouvoir de devenir un « gardien » en transformant son observation en action, notamment via la science citoyenne.

Ce trésor est fragile : comprendre les coulisses de la protection des sites pour devenir un visiteur-gardien

Nous avons voyagé de la microstructure d’une dune aux vastes étendues sonores du Saint-Laurent, du rôle vital d’un marécage au combat désespéré pour la survie du caribou. Chaque arrêt sur ce parcours révèle la même vérité fondamentale : la nature québécoise, dans ses manifestations les plus spectaculaires, repose sur des équilibres d’une délicatesse insoupçonnée. Comprendre les coulisses de cette fragilité est la clé pour transformer notre rôle de simple spectateur en celui, bien plus gratifiant, de visiteur-gardien.

Être un visiteur-gardien, ce n’est pas seulement appliquer une liste de règles. C’est internaliser le « pourquoi » derrière chaque consigne. C’est savoir qu’en restant sur un sentier en toundra alpine, on protège un lichen qui a mis un siècle à pousser. C’est comprendre qu’en coupant son moteur au large, on offre une fenêtre de silence vitale à une mère béluga et son petit. C’est voir un milieu humide non pas comme une contrainte sur une carte, mais comme un allié précieux qui protège la qualité de notre eau. L’ensemble des milieux humides et hydriques du Québec couvre d’ailleurs une superficie colossale, estimée à près de 180 000 km², soit environ 11 % du territoire, un trésor à préserver.

Cette prise de conscience change tout. Elle remplace la frustration d’une règle par la satisfaction d’une action protectrice. Chaque choix devient un geste positif : choisir une excursion avec un guide certifié, prendre cinq minutes pour signaler une observation sur iNaturalist, ou simplement partager ces connaissances avec d’autres voyageurs. Votre impact, autrefois potentiellement négatif par ignorance, devient activement positif par la connaissance.

La préservation de ces joyaux naturels n’est pas uniquement l’affaire des gouvernements ou des scientifiques. C’est une responsabilité partagée. En adoptant cette posture de visiteur-gardien, vous devenez un maillon essentiel de la chaîne de conservation, assurant que les générations futures pourront, elles aussi, s’émerveiller devant la beauté sauvage du Québec.